RADWIMPSが「人間ごっこ」に至るまで 電子音楽やトラップも飲み込むバンドの進化

#RADWIMPS #TOMC

ビート&アンビエント・プロデューサー/プレイリスターのTOMCさんが音楽家ならではの観点から、アーティストの知られざる魅力を読み解き、名作を深堀りしていく本連載〈ALT View〉。今回は、ドラマ主題歌にもなった「人間ごっこ」を皮切りにRADWIMPの音楽性の変遷について語っていただきます。

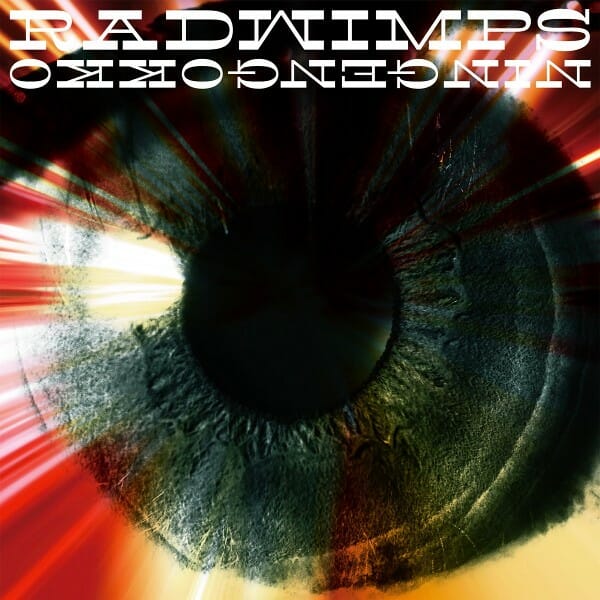

TBS系金曜ドラマ『石子と羽男ーそんなコトで訴えます?ー』主題歌として今年7月22日にリリースされたRADWIMPS「人間ごっこ」。毎話ドラマの重要シーンで流れることで視聴者から話題を呼んだ本曲。耳を引くのはその非・バンドサウンド的なアレンジだ。

「おしゃかしゃま」(‘09)「DADA」(‘11)などでの各パートが丁々発止に主張しあうアンサンブルの妙、「前前前世」(‘16)を筆頭とした“邦楽ロックバンド”の正道を行くような力強い疾走感――「RADWIMPSのサウンド」として真っ先にイメージされるだろうこうした音楽性とは全く異なる印象を「人間ごっこ」は残す。キックの抜き差しをはじめとした、リズムトラックが牽引する楽曲展開。サビで低域を中心に音量を増しつつ、ボーカルの言葉数は逆に大きく削ぎ落とすという、ダイナミズムの効いた構成。これは、ONE OK ROCKの近作や、今年世界的にヒットしているゲイル「abcdefu」にも携わるPete Nappi(ピート・ナッピ)が共同編曲を務めたことも大きいだろう。

いわゆる“邦楽ロックバンド”によるクラブ/エレクトロニック・ミュージック方面のサウンドの導入は、2000年前後にくるりやスーパーカーなどが先鞭をつけ、2010年前後にサカナクションなどを通じてより幅広いリスナー層へと受け入れられていったものであり、それ自体は決して斬新なものではないが、ASIAN KUNG-FU GENERATIONの後藤正文氏も近年提唱する「バンドサウンドにおける低域の導入」を合わせて実現しているという意味で「人間ごっこ」は記念碑的な楽曲であると言えよう。こうした楽曲が「ドラマ主題歌」という形で多くの“非・音楽マニア”の耳にも毎週届いていたことには大きな意義があるように思える。

近年の「前前前世」から彼らを知った層にとって「人間ごっこ」は少し驚くようなアレンジかもしれないが、しかし彼らのこうした音楽性の変化は急激に起こったものではなく、2010年代半ば以降、徐々に育まれていったものである。以下でその背景を振り返っていこう。

「トラックメイキング的」アプローチの端緒となった野田のソロ活動

「人間ごっこ」のサウンドを掘り下げる上で避けて通れないのが、フロントマンである野田洋次郎のソロプロジェクト「illion」(イリオン)である。2012年に始動し、2022年時点で2枚のアルバムをリリースしているこのプロジェクトは、電子音とシンガーソングライター的なアプローチを調和させ、ジェイムス・ブレイクにも通じる内省的な空気や静謐さ、そしてJ-POP的様式美から逸脱した楽曲構成に独自の美学を感じさせるものだった。特に2枚目のオリジナルアルバム『P.Y.L』(2016)は、生音中心だった『UBU』(2013)に比べて電子音の比重が増しているが、これに関して野田は「CINRA」でのインタビューで、2000年代以降のエレクトロニカ~サウンドアート界隈を席巻したソフトウェア「Max/MSP」への傾倒を語っている。オウテカやAOKI takamasa、坂本龍一といった世界的な音楽家も活用してきた本ツールならではのグリッチ(エレクトロニカで主に用いられる、デジタル的なエラー音やノイズを用いた楽曲制作手法)が活きた本作は、彼が音楽制作に「トラックメイキング的」なアプローチを本格的に持ち込んだことを示す、重要なアルバムである。

また、『P.Y.L』には『UBU』収録曲「BRAIN DRAIN」のリミックスが収録されているが、これを手がけたのはビートメイカーのLinn Mori(リン・モリ)である。日本のメジャーフィールドで活躍するロックバンドのボーカリストが、こうした国内外のインディレーベルを中心に活動する音楽家を抜擢するケースは異例だが、ヒップホップに留まらず、エレクトロニカやポストクラシカルに至るまで、さまざまなジャンルを横断するLinn Moriの音楽性が、野田の琴線に触れたことは想像に難くない。そして、こうした「トラックメイカー/ビートメイカーの起用」という方法論も、のちのRADWIMPSでの活動に反映されていくことになる。ここからは、RADWIMPSにおける活動の変遷を見てみよう。(1/2 P2はこちら)

サイゾー人気記事ランキングすべて見る

イチオシ記事