中森明菜 R&Bへの深い愛と「90年代以降」の知られざる名盤たち

#中森明菜 #TOMC

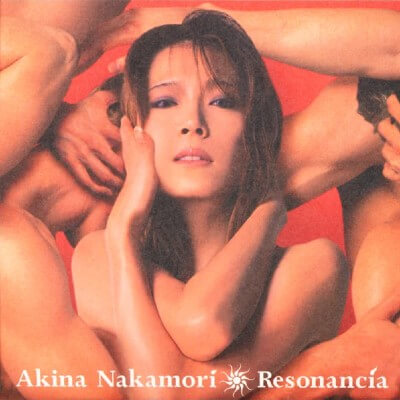

ビート&アンビエント・プロデューサー/プレイリスターのTOMCさんが音楽家ならではの観点から、アーティストの知られざる魅力を読み解き、名作を深堀りしていく本連載〈ALT View〉。前回に引き続いて、今回も5月1日にデビュー40周年を迎えた中森明菜の音楽的な魅力について語っていただきます。

ソウル/R&Bへの傾倒と「ブギー」的な楽曲群

時に周囲の意向にクリエイティビティを干渉されがちな芸能界の中心で、確固たる自己プロデュース力に基づき、音楽的冒険を続けた中森明菜。本特集の前編では、その芸能界を「異端」のアーティストとして駆け抜けた1980年代中盤以降の活動を中心に、彼女独自のニューウェイヴ的な音楽性について掘り下げていった。この後編では、彼女が長年愛してやまなかったソウル/R&B的な側面にフォーカスし、「対・芸能界」的な目線ではなく、あくまでサウンドやリズム(グルーヴ)に着目したDJ的な視点から、近年の作品に至るまでのキャリア全体について語っていきたいと思う。

中森は、特に90年代以降、雑誌のインタビューやテレビ出演時にソウル/R&B方面の音楽への愛着を度々表明している。94年には雑誌「ポポロ」(麻布台出版社)上で、兄や姉が聴いていたソウル/ディスコ・ミュージックに強く影響を受け、自身の作品でもベースやバスドラムを効かせたサウンドを志向するようになったと語っている。また、2001年に『MUSIX!』(テレビ東京系)に出演した際には、「ディスコの女王」的存在であるドナ・サマーについて「小学校1、2年の頃に一番聞いてた」「サウンドだけでなく、声とか生き方とかすべてに関して大好き」と熱烈なリスペクトを表明し、彼女の「MacArthur Park」(‘78)をお気に入りの楽曲に挙げている。

本特集の前編では、中森がセルフプロデュース体制の確立に至った契機は、現代で言うところの「シティポップ」的な洗練された音楽性で脚光を浴びていた林哲司を中森自ら指名して生まれたというエピソードから、「北ウイング」(‘84年1月)にあると位置付けられる……という話を紹介した。その一方で、82年のファーストアルバム『プロローグ〈序幕〉』の時点で、大野雄二や芳野藤丸(SHŌGUN)をはじめ、フュージョン/R&Bといった「非・歌謡曲」的なセンス/バックグラウンドを持ち合わせた音楽家の起用はすでに始まっている。この点は、彼女が当時所属していたワーナー・パイオニアが(「邦楽」方面に強みを持っていた渡辺プロダクションの資本撤退などにより)女性アイドル~邦楽新人アーティスト育成のノウハウに乏しく、むしろ「洋楽」の販売に長年強みを持っていた点も多少なりとも作用したかもしれない。また、デビュー前から彼女の制作環境を取り仕切ってきたディレクター・島田雄三氏が、彼女の志向を早い段階から察知し、可能な範囲で冒険的な采配を振るった可能性もあるだろう。

『プロローグ〈序幕〉』では、芳野と同じくSHŌGUNのメンバーである大谷和夫が編曲を手がけた「Bon Voyage」が白眉だ。いわゆる「横ノリ」「16ビート」の感覚を持ち合わせたブギー色の強いダンスミュージックである本曲は、「熱帯エリアでの恋愛模様」を描いた篠塚満由美の歌詞(後年の「サザン・ウインド」にも通じる)も相まって、当時日本国内で隆盛を極めていた「リゾート・ミュージック」(≒ 現代の視点から語られる「シティポップ」の一要素)を思わせる部分もある。

中森はその後のアルバムでも、ブギー寄りのグルーヴィな楽曲を多数収録している。代表的なものとしては「ヨコハマA・KU・MA」(82年の2ndアルバム『バリエーション〈変奏曲〉』収録)、「ロマンティックな夜だわ」(85年の7thアルバム『BITTER AND SWEET』収録)、「BABYLON」(同/同年の12インチシングル『赤い鳥逃げた』には「リミックス・ロング・バージョン」で収録)、「モザイクの城」(86年の10thアルバム『CRIMSON』収録)などが挙げられる。キャリアを重ねるごとにシンセサイザーやドラムマシンの比重が増え、R&B色も増していくあたりは、現代の「シティポップ」再評価の中でも特に人気を集める「シンセブギー」「ポストディスコ」方面のサウンドともシンクロする部分がある。まだ中古レコード市場では高騰の気配はないが、DJユースとしても非常に機能的な楽曲たちであり、今後評価・人気を得ていく可能性は十二分にあるだろう。

海外から訪れた「シティポップ」としての再評価の波

近年の「シティポップ」ムーヴメントの中で評価を確立した楽曲というのもすでにあり、「OH NO, OH YES!」(『CRIMSON』収録)はその筆頭だ。作詞・作曲が「プラスティック・ラブ」で知られる竹内まりやであることもあってか、2016年以降、ミカヅキBIGWAVEやナニダト(Nanidato)といった「フューチャーファンク」の有名プロデューサーたちに多数サンプリングされたことを契機に、本曲の知名度は海外で徐々に広がりを見せていった。そして2020年には、韓国の著名バンド「チャン・ギハと顔たち」のギタリスト兼プロデューサーである長谷川陽平が、DJ現場でのオーディエンスの反応から「今年韓国で最もヒップなシティポップ」に挙げたほか、ここ日本でも、シティポップの現代的解釈を推し進めているTokimeki Recordsがカバーを行うなど、一躍「人気曲」の仲間入りを果たすことになる。

作者の竹内まりや自身も『REQUEST』(‘87年8月)でセルフカバーしている「OH NO, OH YES!」だが、『REQUEST』は2021年9月までサブスクリプション型音楽配信サービスでリリースされていなかったこともあり、中森明菜のオリジナル版のほうが竹内まりや版に比べてアクセスが容易だったことも同曲の海外人気を後押ししただろう。だが、中森版の人気については、シングル「ジプシー・クイーン」(‘86年5月)やアルバム『不思議』(‘86年8月)での「ヴォーカルをサウンドの中に溶け込ませる」ミキシングの延長にある、「抑制された(ウィスパーに近い)歌唱」も奏功したのではないかと個人的に考えている。ヴォーカルが曲中で過度に音域を占めず、椎名和夫によるエレクトロニック・サウンドが中低域までしっかりと前面に出ており、当時の音源としては非常に現代的(2010年代的)なミックスバランスに仕上がっている。こうした音響的特色が、海外のプロデューサーやDJ現場のオーディエンスの耳を惹きつけたのではないか。あくまで推測だが、ぜひその点にも注目して本曲を楽しんでいただけたら幸いだ。

次ページでは、当時の「ブラック・コンテンポラリー」にますます接近していった80年代後半、そしてR&Bへの傾倒を本格化させていった90年代以降の中森のキャリアについて触れていきたい。

サイゾー人気記事ランキングすべて見る

イチオシ記事