漢、Zeebra、ANARCHY……ドラッグの密売体験も激白!ラッパー自伝の“リアル”とは?

――本誌にたびたび登場したラッパーのMC漢。新宿のアンダーグラウンドをラップしてきた彼の自伝は3万部も売れた。キワどい実体験が綴られた同書は確かに面白いが、いつも“オレ”のことを歌うラッパーたちは、なぜ自伝を出すのか? ラップ批評界の気鋭の論客・韻踏み夫が、この独自の活字世界を総括!

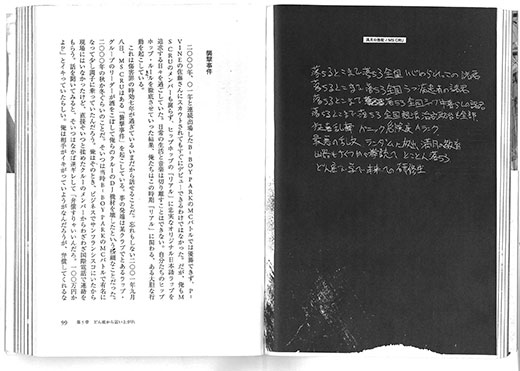

漢の自伝『ヒップホップ・ドリーム』には、自筆のリリックも収められている。その意味とは?

漢の自伝『ヒップホップ・ドリーム』には、自筆のリリックも収められている。その意味とは?2015年に発売されたラッパーの漢 a.k.a. GAMIの自伝『ヒップホップ・ドリーム』【1】は、3万部を売り上げ、大きな話題となった。人気テレビ番組『フリースタイルダンジョン』(テレビ朝日系)でのレギュラー出演、前所属事務所Libra Records社長のスタッフへの暴力やアーティストへのギャラ未払いなどを告発して起訴することを宣言したDOMMUNEの放送(14年)などで、著者が注目を集めていたことを考慮に入れても、ヒットの最大の要因は自伝が「超越的に素晴らしい本」(菊地成孔)だったからにほかならない。

すでに少なくないラッパーの本が出版されており、その多くが自伝である。ここではラッパーの自伝を読む楽しみを探ってみたいが、そのとき「リアルであれ(keep it real)」という言葉を避けて通れない。ラッパーは自分のことばかり歌う。自分がいかにリアルであるかを証明しなければ、生き残ることはできないのだ。ゆえに、ヒップホップは一人称の文化だとよく言われるが、それを私小説的だというのは間違っているだろう。確かに、ラッパーが書いた私小説は存在する。例えば、アルコール依存症となった自分を描いたECDの『失点イン・ザ・パーク』(太田出版/05年)と短編集『暮らしの手帖』(扶桑社/09年)がそうだ。また、DABOの著書『札と月』(トランスワールドジャパン/09年)は好評だったブログの書籍化だが、私小説的な短編「コンプレックス」を収録している。しかし、言ってしまえば、ラッパー本においては私小説よりも自伝のほうがはるかに面白い。それは、ラップ自体が私小説的ではなく、自伝的だからだ。

では、自伝とは何か。フランスの自伝文学研究をひらいた『自伝契約』(1975年)の著者フィリップ・ルジュンヌは、自伝においては作者と語り手と登場人物が同一であることを指摘している。テクスト内における語り手と登場人物、そしてテクストの外=社会で生活する作者が同一であるため、自伝はテクストの内に自閉することはなく、その内容のすべてを引き受ける作者の固有名詞を通して、社会とつながっている。これを“自伝契約”という。嘘で固めた自伝を書けば、その作者は信用を失うだろうし、反対に自伝の内容が信じ難くても作者が信用できる人物ならば、おそらく読者は本当のことだと思うだろう。私小説との大きな違いもここにある。私小説においては、テクストとその指示対象である事実の間に作者の固有名詞が媒介しないのであって、作者の責任は最終的には免じられている。対して自伝は、社会的な審査の目にさらされるのだ。ヒップホップ・ファンが、ラッパーとその作品がリアルであるか否かを問うときの判断基準も、ほぼこの“自伝契約”と同じ仕方であると言ってよい。リリックのすべての責任は、ラッパーが取らねばならない。それができない場合はディスられる。

ヘロイン密輸、乱闘……ラッパーの特殊な体験

【7】TwiGy『十六小節』(Pヴァイン/16年)【8】Kayzabro『HIPHOP LIFE』(三栄書房/10年)【9】ECD『いるべき場所』(メディア総合研究所/07年)【10】KOHH『A STORY BEHIND THE FILM OF “LIVING LEGEND” 2000-2015』(plz/16年)

【7】TwiGy『十六小節』(Pヴァイン/16年)【8】Kayzabro『HIPHOP LIFE』(三栄書房/10年)【9】ECD『いるべき場所』(メディア総合研究所/07年)【10】KOHH『A STORY BEHIND THE FILM OF “LIVING LEGEND” 2000-2015』(plz/16年)とはいえ、ラッパーの自伝を読む第一の楽しさは、著者の特殊な体験の数々を垣間見られる点にもある。体験のすさまじさでいえば、北海道のヒップホップ・シーンの立役者B.I.G. JOEの『監獄ラッパー』【2】だろう。運び屋として香港からヘロインを密輸しようとしたところ、シドニー空港で逮捕され、6年間をオーストラリアの刑務所で過ごした著者が、ポジティブに生き抜く姿を描いた自伝だ。

B.I.G. JOEは運び屋となった動機のひとつに、USヒップホップと違って2000年前後の日本語ラップにはまだストリートの生々しいリアルがなかったことを挙げるが、2000年代半ばになると、日本でもそうしたリアルなラップが増えてくる。その筆頭はANARCHYで、地元である京都の向島団地での経験を歌った1stアルバム『ROB THE WORLD』(06年)は、日本にも“ゲットー”と呼べる過酷な環境があること、そこから良質のヒップホップが生まれ得ることを証明し、大絶賛された。その後、2ndアルバムをまだ発売しない時期に出版されたのが、自伝『痛みの作文』【3】だ。ハードな経験の数々(乱闘で逮捕されたときに適用された決闘罪は、日本で3例目だった!)、貫いてきた“ロック”で“ヒップホップ”な生き様を、明るくタフに語り下ろした傑作のひとつだろう。

ANARCHYにとっての向島がそうだったように、ラッパーはフッド(地元)に根差している。ラッパーの自伝は、そのフッドの貴重な証言として読むこともできる。Kダブシャインの『渋谷のドン』【4】はその代表例である。渋谷で生まれ育った著者の、これもハードな生い立ちを描いた自伝だが、本文に加えて「渋谷クロニクル」(年表)、「渋谷考現学」(渋谷PARCOの柴田廣次と社会学者の宮台真司のコラム)などが収録されており、渋谷を描くことにも重点が置かれている。

ラッパーがフッドを歌うのも、ラップがラッパーの自己と不可分であり、自己はその育った環境と不可分だからである。そのことを教えてくれるのは、横浜の戸塚にある団地ドリームハイツをレペゼンするサイプレス上野の『ジャポニカヒップホップ練習帳』【5】である。フッドの盛衰の歴史やリアルな風景、そこで出会った仲間たちとの絆を語りながら、タイトルが示しているようにヒップホップを通じて学んだ人生にとって大切なことを記したという立場で、悪ふざけと悪ノリばかりだった彼が、それをラッパーとしての武器に変えていく過程が描かれる。

サ上は、次のように書いている。「ようは、『誰でもない俺』になるための道が、ヒップホップだと思うんだ」。あるいは、Kダブに「自分が自分であることを誇る」(97年の「ラストエンペラー」より)という非常に有名なパンチラインがある。ヒップホップは自分について歌う音楽であるが、日本人がラップをするとき、彼らはダブルバインドな状況に陥る。アメリカで生まれたヒップホップを、日本人がやるという負い目の意識を強いられる一方、「誰でもない俺」を誇らなければならない。そこで読むべきは、Kダブ、DJオアシスとともに伝説的なヒップホップ・グループ、キングギドラを結成していたZeebraの『ZEEBRA自伝 HIP HOP LOVE』【6】であり、最重要の自伝のひとつと言ってよい。祖父に実業家の横井英樹を持ち、比較的裕福な家庭に育つも、慶應義塾の付属中学(普通部)をドロップアウトし、先輩たちに混じって街に繰り出し遊んでいた早熟な著者が、日本語ラップ・シーンを背負うリーダーとなるまでを描いた一冊だ。その中で読まれる次のあまりに素朴な一節は、日本語ラップというジャンル自体がはらむ根源的なジレンマを示している。

「一時期、黒人になりたくて、なりたくて、しょうがなかった。もちろん無理なんだけどさ」

彼らは90年代当時の日本におけるヒップホップの受容のされ方に違和感を持ち、“リアル”なヒップホップ・シーンを作り上げようとしていた。日本人がラップをするというねじれそのものを、相対化したり自虐したりすることなく引き受けようとしたのだと言っていい。そうして作られたのが、今も続く“日本語ラップ”と呼ばれるジャンルだ(それまでは“J-RAP”と言われていた)。当時の様子は、キングギドラと同世代のカリスマ的ラッパーTwiGyの自伝『十六小節』【7】に詳しい。名古屋から身ひとつで上京した彼の自伝は、その異彩を放つラップ・スタイルの技術的な試行錯誤や工夫の過程を明かし(批評家の矢野利裕は「日本語ラップ技術史」と評した)、アメリカでの鮮烈な体験を記しつつ、極めて貴重な写真の数々とともに日本語ラップ黎明期の熱気を伝える証言となっている。

漢の自伝に見られる絶妙な仕掛けとは?

今年1月、成宮寛貴の友人A氏の関係者として真昼間の番組『バイキング』(フジテレビ系)に生出演した漢 a.k.a. GAMI。

今年1月、成宮寛貴の友人A氏の関係者として真昼間の番組『バイキング』(フジテレビ系)に生出演した漢 a.k.a. GAMI。ほかにもラッパーの自伝に類する書籍としては、ジャパニーズ・ウェッサイ(米西海岸産のヒップホップ)の重鎮DS455のKayzabroによる『HIPHOP LIFE』【8】、ECDの音楽体験を綴った自伝『いるべき場所』【9】、撮影予定が頓挫した映画を本にして、アプリ〈plz〉で限定発売したKOHHの『A STORY BEHIND THE FILM OF “LIVING LEGEND”2000-2015』【10】などがある。しかし、それらの中でも疑いなく最高傑作だと言えるのは、やはり漢の『ヒップホップ・ドリーム』である。新宿をレペゼンするクルーMSCを率い、フリースタイル巧者としての側面も見せながら、生々しいストリートの光景を描いて日本語ラップ・シーンに衝撃を与えた漢の自伝から見えてくるのは、徹底したリアルの感触だ。

まずは、自伝を読んでみよう。喧嘩や売春、薬物売買が横行する新宿周辺のストリートの風景を見つつ、不良グループに属した中学時代からストリートのルールを学ぶようになる。高校時代にラップを始め、デビューしてシーンの注目を集めてから、前所属事務所への裁判を起こし、自主レーベル〈鎖グループ〉を設立する現在までが語られる。しかし、語られる事柄を見れば随一のエグさを誇っている本書の魅力は、ただその話の内容だけにあるのではない。著者が見てきたストリートの出来事を詳細に描きながらも、(自伝の多くが内面の告白や読者への啓蒙的な呼びかけに堕しがちなのと比して)心理などに深入りせずに思考や判断を説明するのみで、あとは取った行動の軌跡が語られていく。その様はあくまでクールで、ほとんどハードボイルド小説の文体だと言いたくなる(構成はライターの二木信)。さらに、この自伝の驚くべき点は、各章の初めに付された著者直筆のリリックと、その章で語られている内容がほぼ完全に一致していることである。リアルの証明となっているだけではない。漢という一人のラッパー像をリアルに浮かび上がらせる、絶妙の仕掛けとなっているのだ。

ルジュンヌは前掲書で“自伝空間”という概念を提示している。複数の作品がある。それらは一人の作者によって作られたものだ。作者とはここでは複数の作品の“共通因数”にすぎないが、私たちはそうした複数の作品を作った一人の作者がどのような人物なのか興味を持ち、インタビューを読みプロフィールを調べ、そして自伝を読む。そこで生まれる作者と作品群の相互作用が作り出すのが“自伝空間”である。これは、ヒップホップの楽しみともつながるものである。マンガ研究者の岩下朋世は「『リアル』になること キャラクターとしてのラッパー」(「ユリイカ」2016年6月号、青土社)で、リアルなラッパー像(自伝空間!)は、ラッパーが自己の人生物語の作者にして主人公であることによって、「2・5次元」に形作られるのだと論じ、だからラッパーに「キャラ萌え」(!)するのは自然なのだと言う。漢の自伝の各章の内容と自筆のリリックの関係は、素材/表現となっているだけでなく(両者を比較することで、漢の作詞術を垣間見ることもできるのだが)、二重に語られ相互に作用することで、一人の作者、漢 a.k.a. GAMI像を“リアル”に描き出すのである。

フランスの哲学者ポール・リクールは、“物語的自己同一性”という言葉を使い、人は自己を語りながら(語ることで)、自己を構成するのだと考えた(詳細は『他者のような自己自身』、90年)。ルジュンヌをさりげなく参照しながら、自己とは「人生の語り手で、作中人物なのである」と言うリクールの議論が、さらに岩下の論点ともほぼ重なるという事実は、ヒップホップと自伝と自己の密接な関係を明かしてもいよう。ラッパーは自分のことを歌い、語る。ラッパーの自伝を読みながら、ラップを聴くとき、私たちはリアルなラッパーの自己に出会えるのだ。

韻踏み夫(いん・ふみお)

1994年、福岡県生まれ。ラップ批評家。現在、早稲田大学文化構想学部の4年生。これまでに、「ユリイカ」「ミュージック・マガジン」などに寄稿した。

サイゾー人気記事ランキングすべて見る

イチオシ記事