「山谷でしか出会えない“顔”があった」青空写真館が収めた“最後の山谷”の男たち

#本 #インタビュー

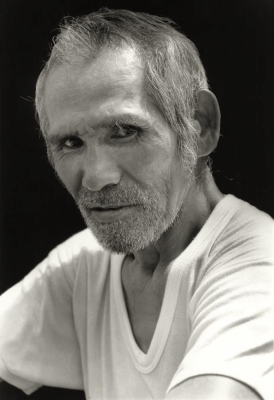

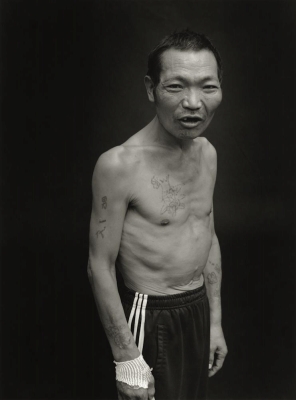

(c)多田裕美子

(c)多田裕美子 (c)多田裕美子

(c)多田裕美子――2年間で、どれくらいの人々を撮影したんですか?

多田 延べ140人ほどですね。初日に知り合ったおじさんが用心棒になってくれて心強かったんですが、公園にも派閥があるから、このおじさんと仲良くしていると撮れない人もいる。だから、こちらから近づいて花札をしたり、お酒を飲んで仲良くなりながら、撮影することもありました。それに、いい被写体に巡り合うと、どうしても写真を撮りたくなってしまうんです。

――「いい被写体」とは?

多田 ほかの街にはいない、その人らしさがにじみ出ている顔つきですね。山谷には、山谷でしかお目にかかれない“顔”というのがあるんです。そして彼らは、少ない荷物の中から一番いいものを着て、被写体になってくれる。撮影の際には、ポーズをお願いするのではなく、彼らの持っている存在感がにじみ出るようにこだわりました。

――表紙に起用されているリンさんをはじめ、圧倒的な存在感ですね(笑)。

多田 実は最近、知人が偶然、リンさんを見つけてこの本の表紙と並べて撮った写真を送ってきてくれたんですが、いい具合に年を重ねていました(笑)。リンさんもそうですが、山谷は、基本的に我が強く、組織では生きられない人ばかり。だから、撮った写真を並べると、個性の強い顔ばかり。今の社会では、個性を出すのではなく、スマートに生きることが良しとされていますが、山谷には個性がムンムンな人々ばかりですね(笑)。

――確かに。当時の山谷の姿を垣間見ているようです。

多田 実は、写真を撮っているときは「山谷」を消したかったんです。被写体の顔だけ撮れば、にじみ出てくるものがあるだろうって。でも、本にするにあたって、当時の「山谷」という街を残したいという気持ちになったんです。

――そんな男たちを通じて、山谷とはどのような街だと感じましたか?

多田 ほかにはない、“情”がある街だと思います。居酒屋でも互いの過去に触れないように、関係性はベタベタしていません。けれども、みんな同じような境遇で、20年も30年も山谷にいる人も少なくない。出稼ぎで来て、帰れなくなってしまった人たちです。だからこそ、すごく人懐っこくて、他人に優しくすることができるんです。お金がなくても、誰かのところで飲むことができるし、逆にお金があれば誰かを飲ませる。不思議なコミュティですよね。みんな末っ子気質で、なぜか7番目という人が本当に多いんですよ。

サイゾー人気記事ランキングすべて見る

イチオシ記事