さらば梅田貨物駅……人が乗れない乗り物の裏側に迫った『貨物列車をゆく』

#本

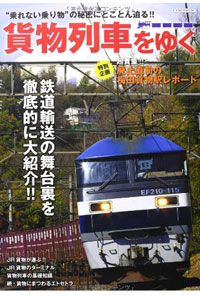

『貨物列車をゆく』(イカロス出版)

『貨物列車をゆく』(イカロス出版) 東京の臨海や河川沿いに、膨大な数のコンテナ群を見かけたことがあるだろうか? 今でこそ、ほとんど目にしなくなった貨物列車も、かつては物流の中心を担い、日本の近代化を支えてきた。まさしく縁の下の力持ちと呼べる存在。「機関車トーマス」の世界でも、主に貨車を引っ張るヘンリーは気の優しいイイヤツだ。

近代化の黒子に徹してきた貨物列車とは、いったいどのように集荷され、運行されているのだろうか? 『貨物列車をゆく』(イカロス出版)は、神秘のベールに包まれた貨物列車の裏側に迫ったムック本だ。貨物列車の基礎知識から、貨物列車の歴史、JR貨物の裏側、など、全4章112ページにわたって貨物列車のすべてを余すところなく紹介している。巻末に掲載されている「貨物デートのススメ」は、昭和の青年情報誌の趣きがあり、甘酸っぱい感傷に誘われる。写真の点数も多く、鉄道ファンならずとも楽しい一冊だ。

東京都内には、東京貨物ターミナルと隅田川駅という大規模な貨物駅が二つあり、東京貨物ターミナルは西へ、隅田川駅は北への玄関口となっている。その貨物駅に常磐線・東北本線・武蔵野線などを経由して貨物列車が乗り入れ、荷やコンテナを積み卸しし、また西へ東へと運ばれてゆく。主な品目としてガゾリンや灯油などの石油製品があり、JR貨物宇都宮ターミナル駅では、栃木県内の石油需要の65%に当たる159万キロリットルが取り扱われているというから驚きだ。ほかにも、ヤマト運輸から委託された宅急便を運んだり、また東日本大震災の際には18万トン超のガレキを被災地から運んだりと、貨物列車は知られていないところで私たちの生活に大きく関わっているのだ。

その一方で、廃止される貨物駅もある。1874年(明治7年)に開業された梅田貨物駅は、大阪駅のすぐ北側に位置し、関西では最大級の貨物ターミナルとして栄えてきた。最盛期の1961年には年間360万トンもの貨物を取り扱っていたが、80年代から徐々に取扱量が減少。都心の一等地に17ヘクタールもの広大な敷地に加え、周辺の再開発計画もあり、2013年度末のダイヤ改正をもって廃止。140年の歴史に幕を下ろした。

高度経済成長期を支えた数々のシステムや建物は、静かにその役目を終えようとしている。何気なくそこにあった貨物列車も、徐々に縮小されていく運命を免れ得ない。上述の隅田川駅は、常磐線南千住駅に隣接しているので、近くに立ち寄ったら眺めてみてはいかがだろうか? 本書を読んで、貨物列車の歴史をひも解けば、無骨なコンテナ群もまた違った色を見せてくれることだろう。

(文=平野遼)

サイゾー人気記事ランキングすべて見る

イチオシ記事