初音ミクはどう世界を変えたのか? 柴那典+円堂都司昭+宇野維正が徹底討論

#リアルサウンド

「ボカロには開発者側の前提を無視した冒険がもっとあってもいい」(円堂)

宇野:僕がわからないのは、YMO世代には電子音楽に対する強烈なフェティシズムがあったじゃない。彼らは電子音楽の歴史や、そのルールのようなものに強いプライドや排他性を持っていた。だけどボカロ世代のフェティシズムのあり方がいまいちわからない。自分は、音楽って結局のところフェティシズムだと思うんですよ。今でも、海外の若いバンドはそれを音圧に込めたり、音色のテクスチャーに込めたりするじゃない。なんかその音圧やテクスチャーが希薄な感じがしちゃうんだよね。

柴:たしかにボカロ界は複雑なところはあって、僕が本の中で評価したり紹介しているクリエイターって、基本的にはそれを使って自分の表現をしたいクリエイターで、あくまでボカロをツールとして使っている人たちなんですが、でも一方で、ニコニコ超会議とかにいくと、初音ミクと添い寝や握手をできるっていうコーナーに長蛇の列がある。フェティシズムはそこにあるんですね。つまり、いるかいないかわからない、2次元のものだけど自分がそこに愛情を注ぐことができるっていう。そこはもう音楽的なフェティシズムとは違うのだけど、そこがボカロカルチャーを初期から支えている要素には間違いない。だからそこにひとつのネジレがありますね。

宇野:自分がハマるかハマらないかは別として、そっちのフェティシズムの方にむしろ突破力を感じるな(笑)。

円堂:ボカロがキャラか楽器かって議論をした時に、楽器として使っていると言っても、結局は歌声として使っている。言葉を歌わせるソフトとして開発されたんだから、当然なんだけど。で、過去のことを考えると、僕がシンセサイザーという楽器を意識するようになったのは、逆説的ですが、クイーンがきっかけなんです。彼らの1970年代のアルバムは「ノー・シンセサイザー」を売りにするところがあった。そこでシンセっぽい音を出していたのは、ブライアン・メイのギターと、コーラスなんですよ。コーラスで一番高い声を出しているのはドラムのロジャー・テイラーなんだけど、金属的なキンキンした音色なのね。それでメンバーの声を多重録音して加工して、キーボードや効果音のように使った。声を楽器として使うというと、僕はそういう領域の表現を想像してしまう。初音ミクに関しては、実験的なことをやっている人はいても、やっぱり詞のある歌が主流。でも、開発者側の前提を無視した冒険がもっとあってもいいんじゃないか。登場した時には珍しかったメロディを歌わないヒップホップ、歌がなくて反復ばかりのハウスやテクノだって、大衆音楽になったんだから。

柴:たしかに実験的なことをやっているクリエイターもたくさんいるけれど、再生数は伸びていなくて、実際にフックアップされるのは、内面的な葛藤や物語を歌詞に託すタイプのクリエイターです。僕はポップスが好きなので、ランキング1位になるような人たちを取り上げていったのですが、結果として当時の思春期の人たちに刺さるような音楽性のものが多く、そういった意味で00年代のロックシーンと相似点があったのかもしれません。そういった論点も含めて、この本をきっかけにいろいろな人が初音ミクの可能性について議論を深めていければ嬉しいですね。

(取材・構成=編集部)

■柴 那典

1976年神奈川県生まれ。ライター、編集者。音楽ジャーナリスト。出版社ロッキング・オンを経て独立。ブログ「日々の音色とことば:」/Twitter

■円堂都司昭

文芸・音楽評論家。著書に『エンタメ小説進化論』(講談社)、『ディズニーの隣の風景』(原書房)、『ソーシャル化する音楽』(青土社)など。

■宇野維正

音楽・映画ジャーナリスト。音楽誌、映画誌、サッカー誌などの編集を経て独立。現在、「MUSICA」「クイック・ジャパン」「装苑」「GLOW」「BRUTUS」「ワールドサッカーダイジェスト」「ナタリー」など、各種メディアで執筆中。Twitter

■書籍情報

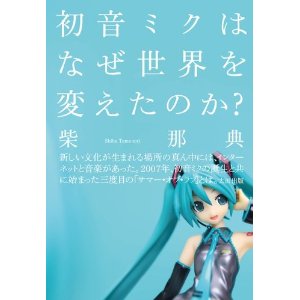

『初音ミクはなぜ世界を変えたのか?』

著者:柴 那典

版元:太田出版

価格:¥1600円+税

版型:四六判

ページ数:304ページ

Kindle版も好評発売中!

Kindle 価格:¥1,280

ご購入はこちら

サイゾー人気記事ランキングすべて見る

イチオシ記事