宮崎勤、宅間守らが残した”難題” 「死刑制度の穴」を見る

#インタビュー

●マスコミに課せられた多角的・継続的な報道

精神医学的なアプローチについても、真相解明のために効果的に用いられているとはいえない。今の裁判でも精神鑑定は行われている。しかし、責任能力があるかないかを決めるだけの道具に貶められている、というのが現状だ。

「精神鑑定で、たとえば統合失調症と認められると、死刑にできなくなってしまう。だから裁判所は、そういう結論の精神鑑定は採用しないんです。また、検察側が提示する犯行の動機というのは『性的関心で』とか『わいせつ目的で』とか、非常にわかりやすいんですよ。理解し難いロジック、必要のない精神医学的な関心は、全部切り捨ててしまうんです。おじいちゃんっ子だった宮崎にとって、祖父の死というのは明らかに大きな意味を持っているんですが、判決のロジックだと、ほとんど意味を持たなくなってしまう。やはり責任能力の有無を判断するためだけの精神鑑定ではなく、真相解明を目的とした精神鑑定も継続して行う必要があるでしょう」

こうした、現在の司法を取り巻くシステムを変えるには、どうすればいいのだろうか?

「マスコミ報道にしても、事件を長く追うような報道体制にしようと思えばできるはずなんです。また、死刑囚の接見交通権を制限していることの弊害は大きいでしょう。宮崎の事件は特にそうでしたが、凶悪犯に興味を持つ学者はたくさんいます。だから、ある程度接見ができるようにしておけば、おそらく精神科医で関心のある人がアプローチをすると思います」

加害者の声を発信することにより、被害者遺族の反発を招くこともある。

「今、死刑制度の存廃論議をすると、極端になりがちでしょう。廃止論者だと、被害者のことはまったく無視する、というような。被害者に対する関心というのは必要なことだと思います。光市母子殺人事件の被害者遺族である本村洋さんのように、当事者が語ることの意義についても評価しています。被害者の話を聞いて涙を流すというのは、我々が事件について考えるときの原点ですからね。ただ、議論する以上、どっちも主張できたほうがいいんですよ。だから、加害者側の情報も社会に提示していく、というのがマスコミの役割だと思うんですね」

そうしたことに対する、大手マスコミなりの難しさもある。

「テレビのような不特定多数の人が観るメディアで、宮崎の手紙をそのまま紹介する、というようなことをやると、当然抗議が殺到するんですよ。そういう意味では、大手マスコミの限界というのはありますよ。テレビで宮崎の内面に入って、それをフォローしていく、というのは至難の業だと思います。でも、『創』のような雑誌媒体だと、ある程度スタンスをわかっている人が買って読むので可能なんです。役割分担として、大手マスコミでは扱えない部分を『創』がやっている、という意識はありますね」

まもなく裁判員制度がスタートし、国民は当事者として事件にかかわることになる。司法制度・死刑制度への関心が高まる中、篠田氏が社会に投げかける問いの意味は大きい。

(文・逸見信介/「サイゾー」12月号より)

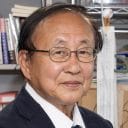

●篠田博之(しのだ・ひろゆき)

1951年生まれ。一橋大学卒業後、「月刊日本」編集部を経て、80年に綜合評論社の月刊「創」編集部に転職。81年に同誌編集長。82年に創出版を設立し、同誌の刊行を引き継ぐ。同社が発行する「マスコミ就職読本」編集長、日本ペンクラブ言論表現委員会副委員長なども兼任。

司法制度を考えるきっかけに。

【関連記事】 田代まさしロングインタビュー

【関連記事】 さらば、三浦和義…アウトローに愛されたカタギの”悪人”

【関連記事】 光市母子殺人事件でも見られた「主文後回し」が示す”重さ”

サイゾー人気記事ランキングすべて見る

イチオシ記事