効率至上主義の真逆を突き進んだ男、伝説のシネアスト(映画人)相米慎二

#映画 #本

男は竹刀を手にしていた。男の足元は下駄履きかサンダルが多かった。ヒゲ面の男の職業は映画監督だった。男はキャストを名前で呼ばず、「ゴミ」「タコ」「ガキンチョ」「敵」と呼んだ。撮影現場では朝9時からテストが始まったが、カメラが回り出すのは夜になってからだった。カメラが回ればいいほうで、一度もカメラが回らないまま1日が終わることも珍しくなかった。主演俳優が「どこがダメなのか?」と尋ねても、「ダメだ」「もう一回」としか答えなかった。スタッフも慣れたもので、誰も文句を言わずに夕方から機材の準備に取り掛かかり始めた。あるスタッフが1シーンのテストを何度繰り返すか数えてみたら、100回同じことをキャストは繰り返させられていた。さんざん苦労して撮ったシーンを、編集段階でばっさりカットしてしまうことも少なくなかった。男は撮影現場でさまざまな伝説を残した。

男は岩手県盛岡市で生まれ、小中高校を北海道で育った。男が8歳のときに父親は亡くなり、残された家族は北海道を転々とした。やがて男は映画館で過ごすようになっていた。当時はまだ映画が娯楽の王様であり、北海道の小さな町にも映画館があり、いろんな世代、さまざまな職業の人たちで賑わっていた。男が少年期を過ごした時代は溝口健二監督が存命で、『新・平家物語』(55)などが公開されていた。高校を卒業した男は上京して、中央大学に入学する。といっても学生紛争華やかな時代で、男はろくに大学に通わないままドロップアウトしてしまう。後年、何度かインタビュアーが大学時代について質問するが、男はあまり話そうとはしなかった。

大学を中退した男は食べていくために、日活で契約助監督として働き始める。曽根中生監督のロマンポルノ作品に就くことが多かった。しばらくすると、年齢の近い助監督仲間の長谷川和彦から声を掛けられた。男は日活を離れ、長谷川和彦の監督デビュー作『青春の殺人者』(76)、そして『太陽を盗んだ男』(79)のチーフ助監督を務めることになった。『太陽を盗んだ男』は話題を呼んだものの、興行的にさっぱりだった。勝負作がコケ、長谷川監督は映画を撮れなくなってしまった。一方、30歳を過ぎた男に監督デビューの機会が舞い込んだ。柳沢きみおの人気漫画を原作にしたアイドル映画『翔んだカップル』(80)の企画だった。男はデビューして間もない薬師丸ひろ子と出会った。

薬師丸ひろ子は顔よりも”アンヨ”をドンと突っ張って芝居をするときの姿がいいと男は感じた。そのため、カメラはアップよりも引いた構図が多くなった。また、カットを割ってしまうと彼女の芝居の良さが目減りしていく。その結果、1シーン1カットの長回しが多用された。『太陽を盗んだ男』の不入りをカバーするための低予算映画だったが、薬師丸ひろ子の人気とアイドル映画らしからぬ内容で、大ヒットではないものの興行的には成功を収めた。すぐさま、薬師丸ひろ子を全面に押し出した『セーラー服と機関銃』(81)が作られた。主演女優ありきの映画だったが、相変わらず男は厳しかった。この作品で共演した寺田農は、薬師丸ひろ子が男の名前を呼び捨てにして「死ね~!」と叫び泣くのを見ている。『セーラー服と機関銃』は登場人物がどんどん死んでいく、お正月映画とは思えぬ異様な作品だった。ラストシーンも薬師丸ひろ子がセーラー服姿で赤いハイヒールを履き、『七年目の浮気』(55)のマリリン・モンローの真似をするという不可解なものだった。ひとりの少女が大人の女になる瞬間を目撃してしまったようなヤバい気持ちに、観客はなった。デートには不向きな映画だった。それでも『セーラー服と機関銃』は41億円を越える大ヒット作となった。

映画業界が冷え込んでいく中、男は1シーン1カットの長回しで知られる作家性の強い映画監督として名を上げ、『ションベン・ライダー』『魚影の群れ』(83)と精力的に作品を撮り上げていく。古巣である日活で『ラブホテル』(85)も手掛けた。このときのカメラマンは、のちに『世界の中心で、愛をさけぶ』(04)を撮ることになる篠田昇だ。また、男は薬師丸ひろ子を育て上げた実績を買われ、男の作品には新人アイドルたちが預けられた。第1回東京国際映画祭ヤングシネマ大賞を受賞した『台風クラブ』(85)では売り出し中だった工藤夕貴、大西結花たちが素っ裸になって走り出した。今でいうなら、AKB48のメンバーが撮影現場の熱気に感極まって脱いじゃったようなものだろう。斉藤由貴主演の『雪の断章‐情熱‐』(85)の長回しでは、時間・空間でさえねじ曲げて1カットの中に押し込んでみせた。男の撮る映画は、今ではリメイクが不可能な作品ばかりだ。『台風クラブ』で得た助成金を元手にした『光る女』(87)はプロレスラーの武藤敬司を主演に起用した意欲作だったが、撮影スケジュールが延びに延び、大赤字を招いてしまった。82年に長谷川和彦たちと立ち上げた製作会社「ディレクターズ・カンパニー」の台所事情はかなり厳しくなっていた。井筒和幸ら無頼派の監督たちが集った”男たちの理想郷”は崩壊の危機に瀕していた。男は自分の製作スタイルを見直さざるを得なかった。

明るいミュージカルタッチで作られたファンタジー『東京上空いらっしゃいませ』(90)を製作した後、「ディレクターズ・カンパニー」は結局潰れてしまった。男は以前ほど長回しには固執せず、『お引越し』(93)、『夏の庭 The Friends』(94)、『あ、春』(98)を撮り上げる。それでも、キャストのアップが極端に少ない、充分に作家性の強い作品だった。評論家をはじめとする人々は”成熟”という言葉で、彼の作品を褒め讃えた。中でも、死んだと思っていた放蕩癖のある父親とサラリーマンの息子が再会するホームドラマ『あ、春』は、男にとっての新たなる代表作と評された。男は自分が育った北海道を舞台にしたロードムービー『風花』(01)を撮り終え、次の企画の準備に向かうが、男の体は今までにない疲れを感じるようになっていた。

男はスタッフとの野球大会には欠かさず参加した。相変わらず、男は下駄履きだった。50歳を過ぎても、ずっと独身を通していた。仲のよい美術スタッフが「なんで結婚しないの?」と尋ねると、「結婚すると生活の方に気が向いてしまって映画が作れなくなってしまう。映画監督という職業を選んだので、結婚はできない」と男は答えた。また、脚本家との打ち合わせを会議室で行なうこともなかった。新宿、赤坂、渋谷、荻窪の飲み屋で、脚本家との打ち合わせを続けた。打ち合わせる内容は、1回につき1つだけだった。脚本家が西荻にある男のアパートを訪ねると、そこは西向きの六畳ひと間で、本とベッド以外には何もなかった。中央線の線路が軋む音がひっきりなしに聞こえた。

男は入院先の病院で息を引き取った。肺がんだった。53年間の生涯で13本の映画を残した。どの作品にも”死の影”が漂っていたが、同時に主人公が新しい家族や仲間と打ち解けていく”生の瞬間”が肯定的に描かれていた。男は病室に資料を持ち込んで、新しい企画に想いを馳せていた。次回作には浅田次郎原作の『壬生義士伝』が予定されていた。男にとって初めての時代劇であり、自分の生まれ故郷である盛岡出身の浪人の生涯を描いた波瀾万丈のドラマになるはずだった。男は寂しい病院の個室を早く出て、スタッフやキャストの待つ現場に帰りたいと願っていた。

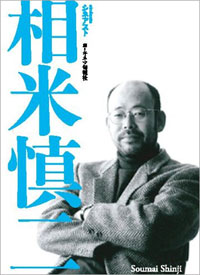

男が亡くなってから10年が経った2011年、一冊の本が出版された。本の表紙には『シネアスト 相米慎二』と印刷されている。その本の中で、薬師丸ひろ子は、ふと気がついた時に相米さんの影を心のどこかで探し続けていると語っている。多分、彼女はいまだにカメラが回り続けているような、そんな気がしているのだろう。

(文=長野辰次)

映画に愛され、人に愛された映画監督。

サイゾー人気記事ランキングすべて見る

イチオシ記事